生誕1000日

見守りプロジェクト

大阪大学

Society5.0実現化研究拠点支援事業

大阪大学生誕1000日見守りプロジェクトは、「孤育てから子育て、そして個育てへ」を合言葉に、

出産・育児を社会全体で温かく見守りサポートできるよう研究を進めています。

育児困難感や育児不安といった「孤育て」を、Society5.0の技術によって解消し、

さらに、その人らしい豊かな「個育て」へつなげてゆけるよう活動していきます。

研究にご参加いただける

妊婦さん・産後ママを募集しています

妊娠中から赤ちゃんが2歳のお誕生日を迎えるまでのあいだの妊産婦さんの健康に関する研究をしています。LINEでのアンケートで、妊娠中や産後の心と体の状態、子育ての環境などを調査します。

プロジェクト概要

私たちは、子育てしやすい社会、育児困難の少ない社会を目指して、基礎的なデータを収集するとともに、それに基づいた子育て支援の方法を探求しています。

しかしながら、妊娠や出産、子育てに困難が伴う状況を改善していくためには、まずは周りの人が温かく見守り、必要な時に手を差し伸べられる環境が必要と考えるようになりました。

それらの困難の背景には、孤立している、あるいはどうしていいかわからないという状況があります。その時に相談できる人がいる、手助けしてくれる人がいると思える環境があれば、その困難は大きく和らぐのではないでしょうか。

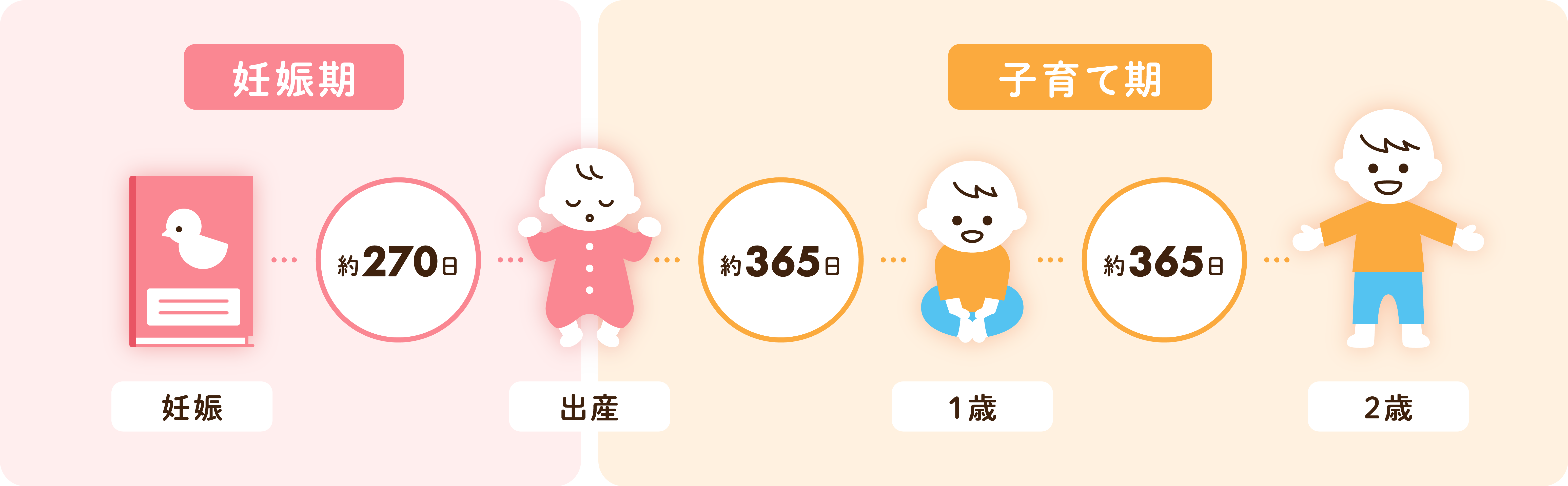

そこで私たちのプロジェクトでは、妊娠期から出産を経て子どもが2歳を迎えるまでの1000日間に注目し、Society5.0の技術を利用してこの期間の「子育て」を支援する技術の研究を実施しています。

妊娠から2歳まで1000日

妊娠から出産まで

妊娠期の支援

スマホアプリを利用した妊婦さんに対する定期的なアンケートを通じ、妊婦さんの「こころ」の状態と「からだ」の状態に関するビッグデータ(大量のデータ)を収集し、その関連性をコンピュータによって解析することでモデル化し、妊婦さんの健康支援につなげる研究を実施しています。

出産から2歳まで

子育て期の支援

IoT技術を用い、様々なセンサを内蔵したスマートベビーベッドを開発し、赤ちゃんの状態と、授乳やおむつ交換といった育児イベントの関連をモデル化し、育児支援を試みています。具体的には、赤ちゃんの泣き方のパターンをAI(人工知能)によって学習することで、なぜ今赤ちゃんが泣いているのかという情報を育児者(お母さんやお父さん)に伝えることで育児の支援を実施します。さらに、いつもと異なる泣き方や身体の動かし方が見られたときには、その情報をいち早く育児者に伝えたり、育児イベントを自動的に記録することで、デジタル母子手帳の実現を目指したりなど、Society5.0時代の育児環境を研究しています。

お知らせ

- すべて

- 更新情報

- イベント

- 共同研究

- 業績

-

2025/10/14

2025/10/14嶋 紋華さんが2025年度「日本母性衛生学会学術論文奨励賞」を受賞しました

このたび、プロジェクトメンバーで博士後期課程の学生である嶋 紋華さんが、今年度の日本母性衛生学会学術論文奨励賞に選ばれ、10月10日の学術集会にて表彰されました。

受賞対象となりましたのは、「母親のレジリエンスと育児不適応との関連についての研究」です。日々の研究の積み重ねが高く評価された結果であり、プロジェクト一同、心よりお祝い申し上げます。今後のさらなるご活躍を期待しています。 -

2025/10/14

2025/10/14「子育てCPRA」商標登録および特許登録のお知らせ

このたび、私たちのプロジェクトで開発した「子育てCPRA」が、商標登録および特許登録されました。

商標登録番号:第6896931号(登録日:令和7年2月14日)

特許番号:第7744638号(登録日:2025年9月17日)

今後も、子育て支援の実践と研究の両面で、活用を進めてまいります。 -

2025/10/03

2025/10/03Web座談会を開催しました(2025-10-01)

10月1日、「第16回統合版WEB座談会」を開催し、43名の方にご参加いただきました。今回は、臨床心理士である大阪大学大学院人間科学研究科の管生聖子准教授より、育児を楽しむことをテーマとして、レクチャ―「ちょうどよく 育児を楽しむためのこころの処方箋」が行われました。

続く質問コーナーでは、「夫と育児方針が違うときはどうするのがよい?」、「こどもの鼻水の吸引について教えて」、「上の子が出産に立ち会うことをどう思う?」など、参加者の皆さまから寄せられたご質問に専門家がお答えしました。チャットへの投稿も活発で、悩みを共有し、共感を深め合うことができ、有意義な会となりました。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。 -

2025/09/29

2025/09/29対面座談会を開催しました(2025-09-17)

9月17日豊中市しあわせのいえにて「対面座談会 in 大阪」を開催し、はじめてのお子さんを出産したお母さま・お父さま、お子さまを含めた計15名にご参加いただきました。

当日は、参加者の自己紹介に続き、事前に寄せられた「泣いている理由がいつかわかるようになるの?」「保育園や幼稚園に入れる時期は?」といった質問をもとに、専門家のアドバイスや参加者同士の意見交換が活発に行われました。また、大阪大学大学院医学系研究科の遠藤誠之教授による「みんなで骨盤底筋トレーニング」のミニレクチャーも実施され、体を動かしながら楽しく学べる内容に参加者から好評の声が寄せられました。

終了後のアンケートでは「直接会って相談できて安心した」「同じ月齢の子を持つ親と話せて嬉しかった」といった感想をいただき、対面ならではの良さを実感できる会となりました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。 -

2025/09/03

2025/09/03今月のコラム(#003)を掲載しました

今月のコラムは<儀礼としての出産>です。

妊娠や出産は、古くから人生の大きな通過儀礼とされ、安産祈願やお宮参りなど、さまざまな形で人々の暮らしを支えてきました。現代では昔ながらの儀礼の形は変わってきましたが、困難や試練を乗り越えて親になる経験には、今も変わらず大切な意味があるのかもしれません。自らが痛みを感じ、生死の境をさまよう様な経験をしたからこそ、他者の痛みや病気を理解し癒すことができる、そんな「傷ついた癒し手」(wounded healer)という考えを紹介しています。

あわせて、本研究班メンバーが行っている助産師Obiの会もご紹介しています。 -

2025/07/30

2025/07/30今月のコラム(#002)を掲載しました

今月のコラムは<未完のプロジェクト・「生誕1000日見守り隊」にむけて>です。

子育てしやすい社会とは何でしょうか。子育てを取り巻く環境を、周囲の人が想像し、理解し、サポートする社会は実現するのでしょうか。パパママだけではなく社会のみんなが、必要なときそっと手を差し伸べられる、そんな社会を私たち研究班も皆さんと一緒に作っていきたいと考えています。

ぜひご一読ください。 -

2025/07/30

2025/07/30Web座談会を開催しました(2025-07-28)

7月28日に「第15回統合版WEB座談会」を開催し、43名の方にご参加いただきました。

今回の座談会では、大阪大学大学院医学研究科小児科学の山本哲史医師が「こどもの言葉の発達」についてレクチャーを行いました。

その後の質問コーナーでは、参加者の皆様からお寄せいただいた「次の妊娠のタイミングっていつ頃がいいの?」、「ママとパパの喧嘩、聞いてる赤ちゃんに影響は?」、「こどもの熱中症対策を教えて」などの質問に、医師をはじめとする専門家がお答えしました。専門家のアドバイスだけでなく、チャットによる参加者相互の交流もあり、とても充実した時間となりました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 -

2025/07/29

2025/07/29論文掲載のお知らせ

この度、研究プロジェクトメンバーの谷 晴加さん(人間科学研究科)の学術論文「Transformation of mothers’ values through an online multidisciplinary group consultation on pregnancy and childcare: A trajectory equifinality approach」がSocial Social Sciences & Humanities Open, Volume 12, 2025, 101804にて採択・掲載されました。

育児中の母親が抱えるストレスや孤独感に対し、WEB座談会がどのようにサポートできるのか。本研究では、主催者からのエビデンスに基づく情報や温かい雰囲気、仲間からの共感を通じて、母親たちが安心感と自信を取り戻す過程を明らかにしました。新たな支援の形として、今後の展開に向けた可能性を示唆しています。

ぜひご一読ください。 -

2025/07/01

2025/07/01Webサイトをリニューアルしました

この度、生誕1000日見守り研究プロジェクトWebサイトをリニューアルしました。

プロジェクトでは「孤育てから子育て、そして個育てへ」、を合言葉に、出産・育児を社会全体で温かく見守りサポートできるよう研究を進めています。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。